خاص هيئة علماء فلسطين

الإغاثة كجهاد وفرض عين لا خيار إحسان

5/11/2025

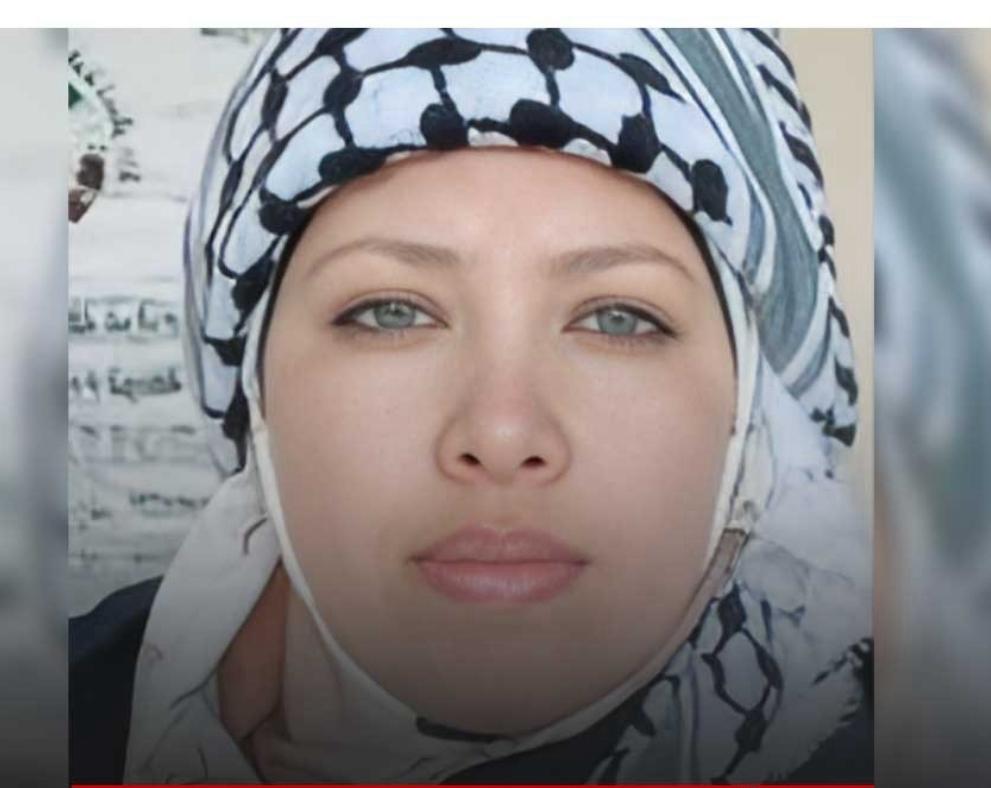

د. أميرة فؤاد النحال كاتبة في الشأن السياسي

في زمنٍ تُختبر فيه الأمم بقدرتها على حمل أمانة الإنسان وقيمة الحياة؛ يصبح فقه النجدة أصلًا من أصول الدين، وجذراً في صميم الإيمان، قال تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ [الأنفال: 72]، وقال النبي ﷺ: “المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه”، أي لا يتركه لعدو ولا يمنع عنه عوناً يقدر عليه [متفق عليه].

وحين تكون غزة اليوم تحت حصار خانق، وتجويع ممنهج، وعدوان يستهدف الوجود؛ فإن الإغاثة جهاداً يُعد امتثال شرعي لمقاصد الإسلام في حفظ النفس ورفع الظلم ودفع العدوان، ومن ترك إغاثةَ المظلوم قادراً فقد خالف أوامر السماء وخذل أمانة الجماعة؛ إذ يقول ﷺ: “من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربةً من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة” [رواه البخاري ومسلم].

وفي لحظةٍ كهذه يسقط مفهوم الإحسان بوصفه تفضّلاً، ليحل محلّه حكمٌ قطعيّ أنّ الإغاثة فرضُ عين لا خيار إحسان، فهي واجب الوقت، وفريضة المرحلة، وباب من أبواب الجهاد يوازي الكلمة الصادقة في وجه الظالم، والمال الذي يُسدّ به رمق جائع، والجهد الذي يكشف الحصار ويرفع الظلم، ويواجه الخذلان المؤسَّس الذي حاول أن يصنع من العجز سياسة.

وحين نقف بين ندائين: نداء النصرة ونداء التبرير، يصبح الموقف معياراً لا يخطئ، فمن نصرَ المظلوم فقد نصر دينه، ومن سكت وهو قادر فقد انحاز للباطل وإن ظن نفسه معتذراً.

فقه النجدة في ميزان الشريعة

لم يكن فقه النجدة في تاريخ الأمة يوماً مسألة هامشية، ولا طارئاً طفق العلماء يختلفون حوله؛ إنّما نشأ في قلب العقيدة ذاتها، حيث جعل القرآن الكريم النصرة معياراً للفهم الصحيح للدين، وربطها بالإيمان والجماعة والوفاء لميثاق الأمة، يقول الله تعالى: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾، آية لا تُعلّق النصرة على المزاج السياسي، ولا تُلحقها برفاهية الظرف، إنّما تعقدها بتحمّل الأمة واجب الحركة حين يستغيث مستضعفٌ أو يصرخ محاصر.

ولهذا قال النبي ﷺ في أصحّ ما ورد عنه: “المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يخذله”؛ فالخذلان جريمة قلب وجسد؛ أن يرى المسلم أخاه في محنة ويملك وسعاً ثم يلوذ بالصمت أو يكتفي بالتنهيد والحسرة، فالإيمان حركة قبل أن يكون دمعة، وفعلٌ قبل أن يكون انفعالاً.

وقد فصّل ابن تيمية هذا المعنى حين قال: “يجب على المسلمين أن يتعاونوا على إزالة الظلم، ويقاتلوا كل من أراد أذى المسلمين”، ولم يقصر ذلك على القتال وحده، بل جعله قاعدة جامعة تشمل كل أدوات النصرة الممكنة، ما كان منها سيفاً وما كان منها رغيفاً وكلمة ومالاً.

وهذا الفهم هو ما أكّد عليه الغزالي وهو يصنع الفرق بين العاطفة الوديعة والواجب الحازم: “الرحمة أن تتوجع لوجدان الألم، والنجدة أن تبادر إلى رفعه”؛ فما أكثر الباكين وما أقل العاملين، ولو كان البكاء يُنجي أمةً لكان التاريخ بنواح الضعفاء محفوظاً، ولكنه حُفظ بدماء المجاهدين وعرق المصلحين وجهد الصادقين.

كما يشرح ابن حجر العسقلاني معنى النصرة فيقول: “رفع الظلم ودفع الضرر عن المسلم ولو بالدعاء والسعي والمال إن عجز عن اليد”، فيضع قاعدة جامعة لفقه الأزمة، أنه إن ضاقت علينا سُبل القوة، لم تضق سبل الوفاء، فالميسور لا يسقط بالمعسور، وما غُلب المسلم إلا حين قَصُر طموحه إلى الدعاء وحده، أو لاذ بالحياد وهو قادر على التأثير في الحد الأدنى.

وهكذا كانت الأمة؛ تاريخها كله شاهد أنها لم تُربَّ على الفرجة، فعندما صاحت الأندلس مستنجدة، لم يُرسل يوسف بن تاشفين دموعاً ولا بيانات قلق، بل عبر البحر بجيشه، وعندما بلغ عمر بن عبد العزيز أن مسلمين ظلموا في سمرقند، لم ينتظر تقريراً أممياً، بل أرسل جيشاً قبل أن يرسل رسالة، وصلاح الدين حين دعا للأقصى، لم يدعُ الناس إلى الحسرة، بل إلى القيام، فقال فقامت الأمة، وما زالت تكرر في محنتها الكبرى أنّ النصرة قدرها وميزانها.

وهكذا ففقه النجدة هو اختبار يومي للإيمان، بأن لا تتحول المأساة إلى خبر عابر، ولا يصبح المظلوم عنواناً إعلامياً، ولا تُختزل النصرة في تعاطف لطيف يبرد في المساء، فبين المتفرج والمنخرط فرقٌ يشبه الفرق بين من يقف على باب الجريح ينظر إليه، وبين من يمد يده ليرفعه، الأول شاهدٌ على الألم، والثاني شريك في دفعه.

وفي مشهد غزة اليوم، يتجلى هذا الفقه بأوضح معانيه، بأن تنصر، ولو بكسرة خبز، ولو بصوتٍ يكشف الجريمة، فالذين انخرطوا هم الذين يرتقون إلى مقام الأمة التي أراد الله لها أن تكون شاهدة، لا باكية.

الإغاثة كجهاد؛ توسعةُ مفهوم الجهاد زمن الحصار

حين تضيق السبل ويُستهدف الناس بالموت المُنظّم، لا يبقى الجهاد محصوراً في القتال وحده؛ فالشريعة بحكم مرونتها ومقاصدها، تعيد تصنيف الأعمال التي تحفظ الوجود والكرامة كأعمال جهادية من نوعها، القرآن يقوّي هذا البُعد عندما يربط حفظ النفس بقيمةٍ كُبرى في نصٍ لا يُمكن تجاهله: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ فهو معيارٌ يقوّي مقولة أن إنقاذ نفسٍ واحدٍ له بعدٌ أخروي وإنساني يتجاوز حدود الصدقة العادية.

ومن السنة يكفينا قاعدة عملية في كلام النبي ﷺ المحفوظ الصحيح: “الدينُ نصيحة”، نصيحةٌ تشمل النصرة وإصلاح الحال وحمل أعباء الضعفاء، ولا يختزلها النص في الشعارات بل في الفعل الجماعي الذي يُنقذ الناس وينقشع بسببه الظلم.

ويتبلور هذا التأسيس الشرعي في ثلاثة وجوه قابلة للتطبيق وأدلّة فقهية عملية:

أولاً: الجهاد بالمال واللوجستيات.

عندما يقف الحصار حاجزاً أمام الغذاء والدواء، يصبح إنفاق المال الموجّه لفتح قنواتٍ بديلة أو دعم قوافل طبية فعلاً دفاعياً جوهرياً، فالفقه العملي هنا يستند إلى مقصود حفظ النفس (حِفظ النفوس)، لذا إنفاق المال لإبقاء الناس أحياءً يدخل في دائرة واجبات الجماعة، بل هو مواجهة فعلية لوسائل العدوان التي تستهدف الوجود.

ثانياً: الجهاد المدني (الفرق الطبية، الإيواء، التدريب).

طبيبٌ ينقذ حياةً في مستشفى ميداني، أو مهندسٌ يرمّم خط مياه، أو متطوعٌ يؤسس مأوى للنازحين؛ أعمال كهذه هي خنادق حمايةٍ بغير سلاح، الحقب الإسلامية التاريخية تفسّر هذا الفعل كقِسام من النَصرة، فالأمة حين واجهت مجاعات أو أوبئة عهدت إلى كوادرٍ ومؤسسات لضمان استمرار الحياة، ولم تُعدّ ذلك صدقة عابرة بل واجب استجابة لضرورةٍ عامة.

ثالثاً: الجهاد بالمعلومة والصوت والقانون.

توثيق الجرائم، نقل الحقائق إلى المنابر الدولية، الضغط القانوني لفتح ممرّات إنسانية، وكشف آليات الحصار الإعلامي، كلها أدوات تُضعف استراتيجية القهر، الفقه العملي يعترف بوزن الكلمة والرأي حين تكون سبباً في إنقاذ النفس والدفع عن الضرر، فالكلمة التي تكشف ظلماً قد تغير وقائع على الأرض وتفتح طرق إغاثة، فتُحسب عملاً جهادياً بمعناه الواقعي.

من جهة التأصيل، يستند هذا التوسع إلى مبادئ مقاصد الشريعة، فحفظ الدين والناس والكرامة، ويفعّل قاعدة “الميسور لا يسقط بالمعسور” أي إنّ عدم المقدرة على نوعٍ من الجهاد لا يُسقط الواجب في نوعٍ آخر متاح، فإذا عجزت القوة عن اقتحام الحصار بالسلاح، فهي لا تعفي عن تحمّل مسؤولية التموين والدعوة والتوثيق وفتح قنوات ضغط قانونية وسياسية.

والشواهد التاريخية كثيرة، ففي عهد النبي ﷺ والصحابة، لم يقتصر نُصرة المهاجرين على القتال؛ بل باشر الأنصار مشاركة المنازل والزرع والرزق حتى ينجو المهاجرون، وهذا يُعتبر نموذج عملي لواجب الحماية بالمال والمأوى، وعبر التاريخ الإسلامي أُنشئت مستشفياتٍ ميدانية وفرق إسعاف أثناء المجاعات والحروب، وكان ذلك يُعامل سياسةً عامةً لا عملاً تطوعياً فقط؛ لأن الحفاظ على السكان كان مطلباً استراتيجياً.

حين يصبح الخطر منهجياً -تجويعاً، حصاراً، استهدافاً للمدنيين- تتحول الإغاثة بمختلف صورها إلى فعلٍ جهادي، مُؤَطَّر شرعاً بقواعد الحفاظ على النفس والمصلحة العامة، ولا تُطفِئ هذه القاعدة شهوة التضحية بلا حكمة، لكنها تُحرّر الفعل من تصنيفٍ ضيّق، ما كان يُعدّ صدقةً قد يصبح الآن واجباً عقدياً ووجوباً عملياً في نطاق مقاصد الشريعة.

فرض عين لا خيار إحسان

حين تبلغ المحنة حدّها، ويتحوّل التجويع والحصار إلى سياسةٍ ممنهجةٍ تهدِفُ إلى محو الوجود، تتبدّل موازين الأحكام، فما كان واجباً كفائياً يعود ليتحوّل إلى واجبٍ عينيٍّ على القادرين، هذا التحوّل هو نتاج منطقي فقهي يستند إلى نصوص ومقاصد.

وأدلة كون نصرة المظلوم واجبة لا تقتصر على شعور الرحمة؛ فالنصوص الشرعية تأمر بالإنفاق على المستضعفين وتحذر من ترك الأمانة، يقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ وذكر القرآن أهل الإنفاق في آيات عدة كمقوّم من مقومات الجماعة الصالحة، أما السنة فثُبتت فضائل الإغاثة ومنافعها للأمة في أحاديث صحيحة تحثُّ على تفريج الكرب عن المسلم ومواساتِه، وعلى مستوى أصول الفقه، تُؤطَّر هذه الأحكام بمقاصد الشريعة، بحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المصلحة العامة، وهي مقاصد تجعل اجتثاث الجوع وإيقاف الحصار من مراتب الواجب.

قاعدة فقه الواقع تُحسِم المسألة، فتقدير الضرورات بأعلى درجاتها حين تكون الضرورة عامة وممتدّة -أي تهديد وجودي يلحق بجموع من الناس- يترتب على الشريعة تدخلاً عملياً موجّهاً ومُلزِماً، ولهذا تُطبق قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”، فتكون الأولوية لحماية الأرواح وتوفير الحدّ الأدنى من الكرامة الإنسانية، ولو استدعى ذلك تكييفاً عملياً في آليات العمل والإدارة.

ومن هنا يسقط أيضاً حجّ التسويف تحت شأن: شبهة “تبرعات الخير الموسمية” تُردُّ عملياً حين تُفهم النصرة بمعناها العقائدي، التبرع الموسمي فعلٌ حسن لكنه يفتقر إلى شرط الاستمرارية والاحترافية التي تُنقذ، إذا احتاج الواقع إلى جهد دائم ومنظّم فإن العطاء الفردي المتقطع لا يفي بالغرض، وحينئذٍ تُصبح المشاركة المنظمة والتمويل المستدام من صميم الواجب.

وهنا تعرض الكاتبة بعض الآليات الفقهية العملية:

- ترتيب الأولويات في التوزيع (مبدأ الفقه: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح):

الدرجة الأولى: حفظ النفس كإسعاف الحالات الحرجة.

الدرجة الثانية: البنية الحيوية لاستمرار الحياة.

الدرجة الثالثة: الحماية واللوجستيات كملاجئ آمنة، تدابير منع تفشّي الأمراض، تعليم طوارئ للأطفال.

- مسؤولية الجماعة والدولة (مبدأ الفقه: الدولة فاعل لحفظ المصالح العامة):

الدولة مسؤولة أصلًا عن تنظيم وتوجيه الجهود وحماية القوافل وتسهيل دخول المواد، وإذا فشلت الدولة أو كانت عاجزة/مقيدة، تنتقل المسؤولية إلى منظمات المجتمع المدني والفاعلين الإقليميين والدوليين، ويصبح على كل فرد قادرٍ أن يسهم ضمن إمكانياته.

- أحكام نقل الإغاثة عبر الحدود (مبدأ الفقه: مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية مع أولوية حفظ النفس):

الالتزام بمبدأ التحيُّز الإنساني من خلال تمييز المساعدات عن نشاط سياسي واضح لتسهيل المرور، مع توثيق الجهة المرسِلة وطبيعة الحمولة، والسعي لتفعيل قنوات دولية ومحايدة (مؤسسات إغاثية ورياضية أممية) والاستناد إلى قواعد القانون الإنساني لتأمين مرور القوافل، وإن لزم التكييف العملي (استخدام طرق بديلة، شحنات صغيرة متكررة، شبكات محلية لتقليص الاعتماد على بوابات رسمية معروفة بالعرقلة) فذلك جائز شرعاً لدرء المفسدة الكبرى طالما لم يترتب عليه ضرر أعظم.

هذا كله يُؤكد أنّه عندما يصبح الخطر منظومةً مُخطَّطةً لإقصاء وجود، لا يتسع الكلامُ للإنسانية فقط، إنّما تُطالب الشريعةُ الفاعلين بأن يعملوا منظوماتٍ تحفظ الأرواح وتحمي الكرامة، فالإغاثة إذاً ليست تبرعاً يُحسب عند الحاجة، الإغاثة عبادة ساعةٍ وفرضٌ عملي يُثبّت الإنسان في واجبه أمام الله والتاريخ، وتكتب لمن امتثلها شهادةً لا تُمحى في سجلّ الضمير والأمة.

الخذلانُ المؤسَّس؛ حين تتواطأ الأنظمة

في لحظات الاختبار الكبرى يُصاغ الخذلانُ كمنظومة، ويُربَّى كوعيٍ مُدجَّن، فيكون خذلانٌ مؤسَّس؛ تُشرف عليه سياساتٌ تزيّن الصمت بالواقعية، وتُلبس التراجع لباس العقلانية، حتى يُصبح الجمودُ فضيلة، والتقاعس حكمة، هنا لا يعطل الأعداءُ وحدهم مسارات النجدة، إنّما تُساهم منظوماتٌ رسمية في تجفيف حرارة الفعل وتسكين صوت الأمة، تحت ذريعة “التوازنات” و”الضرورات السياسية” و”تأجيل المواجهة”، فيُختطف الخطاب الشرعي من ساحته، ليتحول من فقه النجدة إلى فقه تبرير السكون.

أخطر ما في الخذلان المؤسَّس أنه يشتغل على تحييد الأمة فكرياً، فيُقنع جمهوراً واسعاً بأن التضامن خُلقٌ جميل لا واجبٌ مُلزم، وأن دم المحاصر شجنٌ إنساني لا تكليفٌ عقدي، وأن العجز السياسي يرفع التكليف الشرعي، وهنا ينقلب المفهوم فتتحول الأمة من فاعلٍ نصير إلى متفرجٍ منضبط، إنها لحظة خصخصة الفريضة، حيث تُحوَّل نصرة المستضعف إلى مبادرة فردية اختيارية، بعد أن كانت فريضة جماعية في عنق الأمة.

وإذا كان الضعف مفهوماً، فإن التبرير خطيرٌ ومُعدٍ؛ لأن التسويف حين يُكسى لغوياً يصبح استراتيجية، والسكوت حين يُشرعن يغدو سياسة رصينة، وهذا يُعد تعطيلٌ شرعي مقصود، وانسحابٌ مغلَّفٌ بشعارات التدرج والتهدئة والانتظار، فليس كل ساكت عاجز، وكثيرٌ ممن يؤجلون النصرة إنما يراهنون على نسيان الدم لا على انتصار الحق.

ومع ذلك لا تُكتب موازين التاريخ من فوق قصور السلطة فقط؛ الأمة التي تُدجَّن لحظة يمكنها أن تستعيد سيادتها الأخلاقية متى تحرر وعيها ورفضت خطاب التسكين، فكما أن الخذلان يمكن أن يكون مؤسَّساً، كذلك النهضة يمكن أن تكون مُمنهجة؛ تبدأ من إعادة تعريف الواجب، وتعميق فقه النجدة، وتعطيل آلة التبرير، وتفعيل شبكات الناس حين تقصر يد المؤسسات، في هذه المساحة يولد مصطلح الأمة الفاعلة لا الأمة المصفَّقة.

واجبُ الأمة ووسائلُ الاستجابة

حين تتكثف المحنة لا يُنتظر من الأمة أن تُرسل الدموع وحدها؛ فالدينُ لا يقبل الوجدانيةَ العاجزة، الدين يطلب الفاعلية المؤمنة، والدعم يُعتبر منظومة عمل تبدأ بالمال وتستكمل بالإعلام وتُترجم إلى ضغطٍ سياسي وحملاتٍ قانونية دولية، حتى يضيق الحصار على الحصار نفسه، في مثل هذه الساعات نحتاج لاستدعاء هندسة النصرة، حيث تُبنى المبادرات، وتتشكل شبكات دعم، وتُدار الموارد بعقلٍ يليق بحجم الدم النازف.

ويأتي دور العلماء والدعاة والمفكرين في تجاوز لغة المواساة إلى فقه التعبئة؛ لا يعظون فقط، بل يوجِّهون، ويُنشِئون رأياً عاماً مقاوماً لبروباغندا التي تُخدر الشعور وتُؤبد الصمت، منابرهم يجب أن تكون منصات اجتهاد وتحريضٍ مشروع نحو الفعل، لأن النصرة لا تُستورد من مؤتمرات العالم؛ النصرة تُصدَّر من ضمير الأمة أولاً، وهنا تظهر وظيفة المجتمعات، كجسدٍ يُعيد توزيع المسؤولية، ويُنشئ آلياتِ دعمٍ مستدامة، ويُحصّن الوعي من الهزيمة النفسية.

الفارق بين التضامن والقيام بالواجب يُمثل مفصل يُفرّق بين رؤية الدم وبين ملامستِه باليد، فالتضامن قد يبني ضميراً، لكن الواجب يبني أثراً، وفي زمنٍ يُختبر فيه صدق الانتماء، لا تُقاس الأمة بكمية البكاء، إنّما بمدى انضباطها في خدمة الحق ورفع كلفة الظلم، فالمعركة اليوم هي معركة هندسة النصرة وتوثيق الوفاء، حتى لا تُترك الساحات لأصحاب سياسة الوجدان المؤجل.

ميزان التاريخ والسماء

في النهاية لا تُغلق الحروف أبواب الوجع، إنّما تُفتح على ميزانين لا يُخطئان، ميزان السماء وميزان التاريخ، فأما الأول فهو معيار المحاسبة الشرعية الذي لا يُسقط التكليف عن قادر، ولا يُعفي من سمع صراخ الجائع ورأى المرضى يموتون على أبواب المستشفيات ثم قال: ماذا أفعل؟ فالشرع يحاسب نوايانا ومساعينا وقدر طاقتنا؛ فمن بذل ما استطاع، فقد أدّى حق اللحظة، ومن تذرّع بالعجز وهو قادر -ولو على جزء من النصرة- فقد كتب لنفسه اسماً في سجلّ المتفرجين لا في سجلّ الشهود.

وأما ميزان التاريخ فهو الذي لا يرحم الأمم التي تفرّ من امتحانها الأخلاقي، ستكتب الأيامُ أسماء الشعوب التي حمَلت أمانة الدم، كما ستسجل أيضاً أولئك الذين درسوا الألم نظرياً وتركوا الجائعين محاصرين في الجغرافيا والذاكرة، إن شعوباً عرفها التاريخ وخلّدها، لم تكن أقوى جيوشاً ولا أكبر اقتصاداً، كانت أصدق إرادةً وأصلب وجداناً، وهنا تُولد نواميس العزة من نقاء الموقف وإخلاص الفعل.

وهذه دعوة صادقة للتحرك لا للبكاء، اصنعوا طريقاً حيث لا طريق، واجعلوا للحق قدَماً في الأرض وصوتاً في السماء وورقةً في القانون وإسناداً في الاقتصاد، اهمسوا للسماء بأعمالكم لا بأمانيِّكم، فالدم لا ينتصر بالحداد، إنّما بالعمل المرفوع إليه ذي أثر.

اللهم اشهد أنّا لا نرضى عن ظلم، ولا نتبرأ من دم، ولا نسلم المكلومين للنسيان، ربّنا اكتب لنا شرف السعي قبل شرف الشهادة على الحدث، واجعلنا من أهل الفعل لا من أهل العذر، ومن فرسان النصرة لا من حفظة الرثاء، اللهم ارفع البلاء عنّا في غزة، وبارك في صبرنا، وأيد رافعي رايتنا، واكتبنا في الصادقين؛ آمين..